ВАРИАНТ I

1. Выполнить диктумный анализ высказывания. Выписать все сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями, и простые словосочетания, определить в них смысловые отношения.

Тогда Кузьма Кузьмич, достав из кармана свежий огарок, зажег его и сел рядом с Дашей (с Дашей) (А.Н. Толстой).

В соответствии с распространенным номинативным подходом к пониманию словосочетания словосочетаниями не являются:

Сочинительные сочетания слов (однородные члены предложения), т.к. это открытый ряд равноправных членов: Кузьма Кузьмич (что сделал?) зажег и (что сделал?) сел (однородные ПГС).

Полупредикативные сочетания слов (это конструкции с обособленными членами): зажег и сел, (когда? что сделав?) /достав из кармана свежий огарок/: зажег, достав и сел, достав – не являются словосочетаниями.

Предикативные сочетания слов, т.е. сочетание главных членов предложения, между которыми устанавливается не подчинительная связь, а предикативная: Кузьма Кузьмич зажег и Кузьма Кузьмич сел.

Словосочетания:

Свежий (какой?) огарокХ. Это словосочетание, т.к. сочетаются два знаменательных слова на основе подчинительной связи (одно главное, другое зависимое); простое (т.к. только одно главное слово и одна связь: полное согласование по роду, числу, падежу: м.р., ед.ч., В.п. ); по грамматическому значению: атрибутивное значение (предмет + признак); по грамматической форме: по главному слову: субстантивное (т.к. главное слово выражено именем существительным); по главному и зависимому: субстантивно-адъективное (прилаг. + сущ.).

ХСел (как?) рядом. Это словосочетание, т.к. сочетаются два знаменательных слова на основе подчинительной связи (одно главное, другое зависимое); простое (т.к. только одно главное слово и одна связь: примыкание (зависимое слово выражено неизменяемой частью речи: наречием); по грамматическому значению: обстоятельственное (действие + обстоятельство его совершения); по грамматической форме: по главному слову: вербальное (главное слово глагол); по главному и зависимому: вербально-адвербальное (гл + наречие). Словосочетание сел рядом с Дашей, несомтря на то, что нет четкой классификации на простые/сложные словосочетания,будем считать сложным словосочетанием, т.к. образуется на основе разных способов связи, исходящих от главного слова: сел (как?) рядом (с кем?) с Дашей (примыкание + управление);

ХСел (с кем?) с Дашей. Это словосочетание, т.к. сочетаются два знаменательных слова на основе подчинительной связи (одно главное, другое зависимое); простое (т.к. только одно главное слово и одна связь): управление: сел (с кем?) с Дашей, но, возможно, и примыкание: сел (как?) с Дашей. Поэтому грамматческое значение этого словосочетания синкретическое: объектно (действие + объект) – обстоятельственное (действие + обстоятельство его совершения). Если рассматривать вид связи – управление: слабое, предложное, привербальное управление (флексия – ей, предлог с: ед.ч., Т.п.); по грамматической форме: по главному слову (вербальное, т.к. главное слово – глагол); по главному и зависимому: вербально-субстантивное (гл. + пр. + сущ).

Доставх из кармана. Это словосочетание, т.к. сочетаются два знаменательных слова на основе подчинительной связи (одно главное, другое зависимое); простое (т.к. только одно главное слово и одна связь): управление: достав (из чего?) из кармана, но, возможно, и примыкание: достав (откуда?) из кармана. Поэтому грамматческое значение этого словосочетания синкретическое: объектно (действие + объект) – обстоятельственное (действие + обстоятельство его совершения). Если рассматривать вид связи – управление: слабое, предложное, привербальное управление (флексия – а, предлог из: ед.ч., Р.п.); по грамматической форме: по главному слову (вербальное, т.к. главное слово – деепричастие); по главному и зависимому: вербально-субстантивное (деепричастие + пр. + сущ).

Зажегх его. Это словосочетание, т.к. сочетаются два знаменательных слова на основе подчинительной связи (одно главное, другое зависимое); простое (т.к. только одно главное слово и одна связь): управление: привербальное, сильное, беспредложное управление: ед.ч., В.п.; по грамматическому значению: объектное (действие + объект); по грамматической форме: по главному слову (вербальное, т.к. главное слово – глагол); по главному и зависимому: вербально-субстантивное (гл. + мест.).

Диктумный анализ высказывания.

Диктум – объективное содержание высказывания.

Диктумного анализа высказывания: выделить пропозиции; определить их структуру (предикат, актанты, обязательные сирконстанты); определить тип пропозиции и способ ее выражения; выявить, как соотносятся в количественном плане предложение и пропозиции (моно/полипропозитивные высказывания); проанализировать, как взаимодействуют пропозиции в полипропозитивных высказываниях.

Пропозиция – объективное содержание высказывания без его субъективных смыслов.

Пропозиция выражена предикатвной конструкцией – активного целеноправленного действия: «Кузьма Кузьмич зажег и сел». Аs + Pд +Pд (семантическая структура); N1 + Vfin sin3 +Vfin sin3 (структураная схема).

Пропозиция выражена непредикативной конструкцией – пропозиция оформлена деепричастным оборотом: «…зажег и сел, достав из кармана свежий огарок,..».

Пропозиция выражена непридикативной конструкцией – пропозиция оформлена обстоятельством места: «…сел рядом с Дашей» – т.е. словами с пропозитивной событийной семантикой.

Если пропозиция выражена предикативной конструкцией, то она имеет и семантическую структуру, и структурную схему, а если непредикативной, то не имеет ни семантической структуры, ни структурной схемы.

Это полипропозитивное предложение, подобно сложному, выражает несколько событий.

В соответсвии с семантической природой главного предиката различают следующие виды пропозиций:

Событийные (С – пропозиции);

Логические (Л – пропозиции).

С – пропозиции отражают действительность, Л – пропозиции представляют результат умственных операций.

Это предложение выражает событийную пропозицию, которая представлена в физической сфере, как действие: «Кузьма Кузьмич зажег и сел».

Л – пропозиции:

Релятивная (соединения, конъюнкции): выражена союзом и («зажег и сел»); пропозиция I класса;

Релятивная (временной соотнесенности): следования («тогда сел рядом с Дашей»); предшествования (предварительно «достав из кармана…»); пропозиция II класса, т.к. соединяет две пропозиции.

Семантическая структура высказывания имеет свои компоненты:

Рд (предикат) – конкретное активное действие: «зажег и сел»; А (актанты): Аs (актант субъект) – «Кузьма Кузьмич»; Ао (актант объект) – «с Дашей»; Аинстр. (актант инструментатив) – «из кармана», «огарок». Sir (сирконстант): Sir temp. (сирконстант темпоратив или обстоятельство времени) – «тогда»; Sirloc (сирконстант локатив) – « достав из кармана»: обстоятельство совершения действия.

2. Выполнить модусный анализ высказывания.

Прасковья Ивановна давно уже проснулась, / как мы узнали от Параши/, оделась и кушала чай в своей спальне (С. Аксаков).

ПП, осложненное однородными ПГС и вводной конструкцией, указывающей на источник информации.

Анализировать модусное содержание высказывания – это значит «прочитывать» его субъективное содержание.

Актуализационные категории модуса выражают отношение сообщения (пропозитивного содержания) к действительности:

Предикативность – значение реальной модальности, что выражается синтаксической структурой ПП, осложненного однородными ПГС в изъявительном наклонении, прошедшем времени (изъявительное наклонение глаголов обозначает действия, которые реально происходили: проснулась, оделась и кушала). Модальность действительности означает, что содержание высказывания, с точки зрения говорящего лица, соответствует объективной реальности: субъект (автор) излагает сообщаемое как реальный и достоверный факт.

Персонализация – отношение действий (проснулась, оделась и кушала) к субъекту ситуации (Прасковья Ивановна – она – 3 л.) – не участвующей в акте коммуникации.

Временная локализация: фиксация событий на временной оси. Точка отсчета – момент речи. Временная локализация проявляется в данном высказывании, как – ДО момента речи: к настоящему времени, на данный момент, на что указывает обстоятельство времени – давно уже.

Пространственная локализация: фиксация событий в пространственной плоскости: проснулась – где? – оделась – где? – и кушала – где? – в своей спальне.

Квалификативные категории модуса.

Квалификативные категории модуса выражают отношение говорящего к событиям и информации о них.

Авторизация – это квалификация информации с точки зрения источника ее сообщения. Она проявляется в оппозиции («свое/чужое»). В данном высказывании: чужое – со слов Параши (как мы узнали от Параши).

Персуазивность – это квалификация информации с точки зрения степени ее достоверности, проявляется в оппозиции достоверно/недостоверно. В данном предложении: ДОСТОВЕРНО: изъявительное наклонение глаголов, со слов человека, находящегося всегда рядом (Параши).

Оценочность – выражение нейтрального отношения, говорящего к пропозитивному содержанию.

Социальные категории модуса – выражение отношения говорящего к субъекту действий: почтительное: по имени, отчеству: Прасковья Ивановна.

3. Выполнить коммуникативный анализ высказывания.

Осень и зиму Павел не любил: они приносили ему много физического страдания.

(Н. Островский)

Предложение с точки зрения актуальности его содержания можно разделить на две части: известное и новое, ради чего строится, используется высказывание. Это предложение можно рассматривать, как ответ на потенциальный вопрос (почему). Та часть предложения, которая служит ответом на этот потенциальный вопрос, и является тем новым, основным, ради чего произносится высказывание.

Будем использовать термины «тема – Т»: известное; «рема – R: новое (по И.И. Ковтуновой).

Осень и зиму Павел не любил (Т1): они приносили ему много физического страдания (R1).

Актуальное членение предложения зависит от коммуникативного задания.

Предположим, что первая часть БСП является известным, исходным – Т1. Вторая часть – нечто сообщаемое, новое – R1. Такое актуальное членение сделано из предполагаемого коммуникативного задания без учета каких-либо показателей, находящихся вне данного предложения (т.к. предложение «выдернуто» из контекста). Если даже такое актуальное членение ошибочно, оно не противоречит языковой реальности и отражает возможное соотношение коммуникативно значимых компонентов.

Важнейшими средствами актуального членения предложения являются порядок слов и интонация. В данном предложении тема предшествует реме. Такой порядок следования темы и ремы (по В. Матезиусу) называется «объективным порядком», при котором движение происходит от известного к неизвестному, что облегчает слушателю понимание высказывания. Логическое ударение падает на рему.

Интонационная связь частей имеет пояснительный характер: раскрывается, поясняется причина (Павел не любил осень и зиму – по какой причине? – т.к. (потому что) они приносили ему много физического страдания).

Помимо порядка слов и интонации в языке имеются другие средства передачи актуальной информации: контекстуальные синонимы (осень/зиму – они); ПГС в форме прошедшего времени; логическое ударение так же падает на слова книжного стиля (страдания, физические страдания).

Рематическая доминанта высказывания: статуальная (описание состояния человека): глаголы прошедшего времени: не любил, приносили; отглагольное существительное: страдание.

По характеру выражаемого в предложении отношения к действительности, данное высказывание реальной модальности, утвердительное. По цели высказывания: повествовательное. По структуре БСП, состоящее из двух простых: двусоставных, распространенных, полных предложений; первая часть осложнена однородными дополнениями.

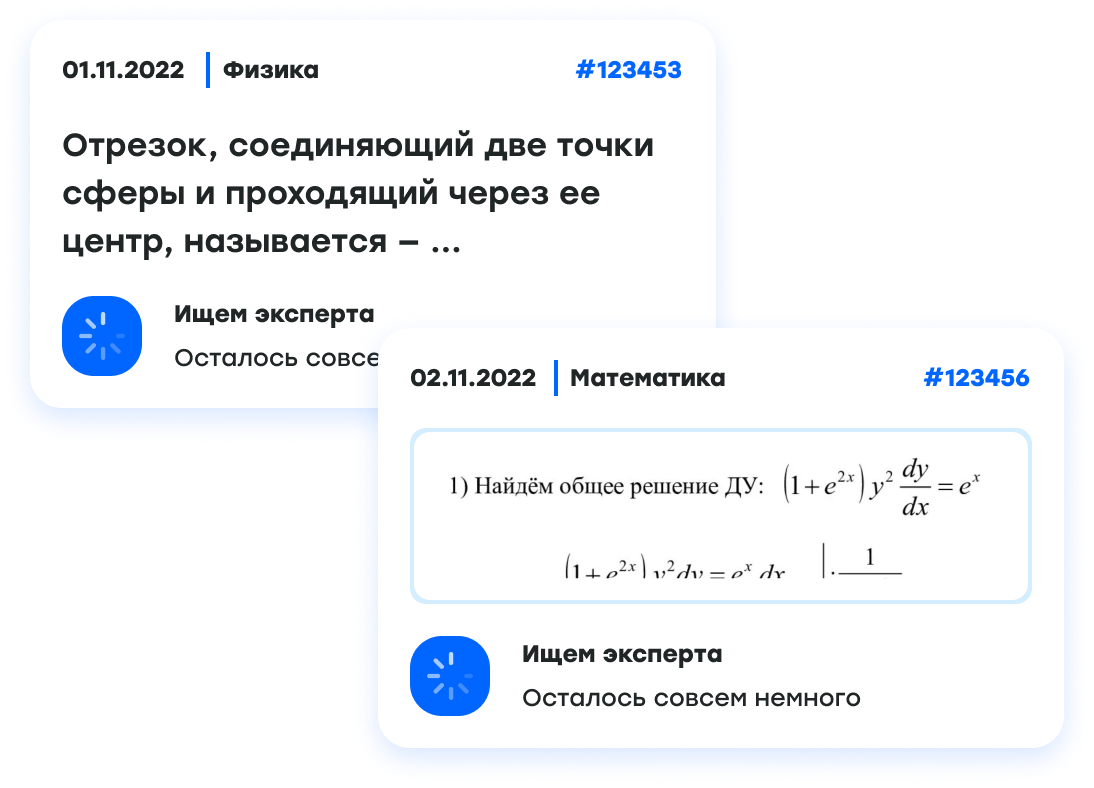

Решим задачу

за 30 минут!

за 30 минут!

Опубликуй вопрос и получи ответ со

скидкой 20% по промокоду students20

скидкой 20% по промокоду students20